電気・電子回路における設計時の経験談 -AGC回路-

①はじめに

無線機器関係に携わっておられる方にとっては、AGC(オートゲインコントロール)回路は、一般的だと思われますが、ご存じない方のために、簡単に説明しておきます。

たとえば、AMラジオなどの受信機では、入力信号レベルが大きく変動します。復調(検波)して、音声信号を取り出すためには、信号レベルは一定の範囲内になければなりませんから、入力信号の大小によって、ゲインを調整しなければなりません。このゲイン調整を自動的に行うのが、AGC回路です。

②経験談

かなり以前のことですが、AGC回路に取り組んだことがありました。入力信号は10MHzで、最大40dBの振幅変化があり、出力振幅は数ボルト程度の一定値にすることが要求されるものです。変動周波数帯域は、100KHz程度が目標です。言い換えると、10MHzの搬送波を100KHzでAM変調した信号(変調度99%)から、10MHzの搬送波だけを取り出すわけです。しかも、この回路の出力は、アナログ掛算器による位相検波回路に入力されるため、位相変動がないことが重要になります。

必要な機能を実現できるICを調べてみると、電圧制御可変ゲインアンプICがありました。10MHzを増幅でき、しかも、ゲインの可変範囲が40dBあり、このIC+固定ゲインアンプ(オペアンプIC)で構成しました。検波回路は、単純にダイオード検波とし、誤差増幅アンプもオペアンプICで作りました。

予め、疑似信号発生治具を製作してありましたので、さっそく信号を入力し、出力信号を確認すると、「めちゃくちゃ」でした。ここから、苦悶の日々が始まりました。

今から考えれば、無茶な取り組みであったと思われます。電圧制御可変ゲインアンプを使うのは初めてでした。検波回路もAMラジオのような低周波数(音声信号)を扱う回路ではなく、遙かに高い周波数(100KHz)です。当然、経験はありません。フィードバック制御回路を組んだこともありませんでした。まして、100KHzの高速応答フィードバック制御など、実例があるかどうか、今でも不明です。

思いつく対策を手当たり次第試しました。実機でのカットアンドトライの繰り返しでしたが、その結果、それらしい出力が得られました。しかし、目標性能には遠く及ばない結果でした。

今回のまとめ

失敗作とはいえ、それなりの収穫もあるもので、面白い検波回路を知ることができました。この検波回路は、正弦波にしか使えませんので、応用範囲は限られていると思いますが、紹介しておきます。

入力信号から、振幅が同じで、位相が90°異なる2つの信号を作ります。RC直列回路に信号を印加することで作ることができます。RCの値は、入力信号の周波数をfとして、RC=1/2πfとします。このとき、2つの信号の振幅は、入力信号の振幅の1/√2です。

シミュレーション

シミュレーションファイル「直列RC_位相差90°.asc」を参照してください。

次に、この2信号をそれぞれ2乗し、加算すると入力信号振幅の1/2の直流値が得られます。出力にリップルはありません。動作原理は、Cos?Cos+Sin?Sin=1です。

2乗するためにアナログ掛算器が2つ必要となりますが、「瞬時に検波出力が得られる」のは、特筆に値します

次回のテーマは未定でございますが、取り上げて欲しいテーマがございましたら、ご連絡いただけましたら幸いに存じます。

今回取り上げましたサンプルファイルを使うには、アナログ・デバイセズのサイトよりLTspiceをダウンロードしてご利用下さい。

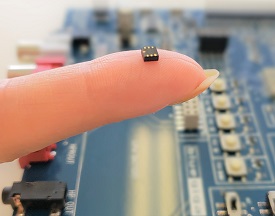

国内初!!超小型、6V入力DC/DCコンバータ新登場!!

業界最小サイズ!:独自開発のパッケージングで実装面積は3mm×3mm、厚さ1.4mm

抜群の変換効率!:最大90%以上

詳細は ここ をクリック

ご興味、ご関心のある方は「お問い合わせ」をクリックの上、ご連絡下さい。