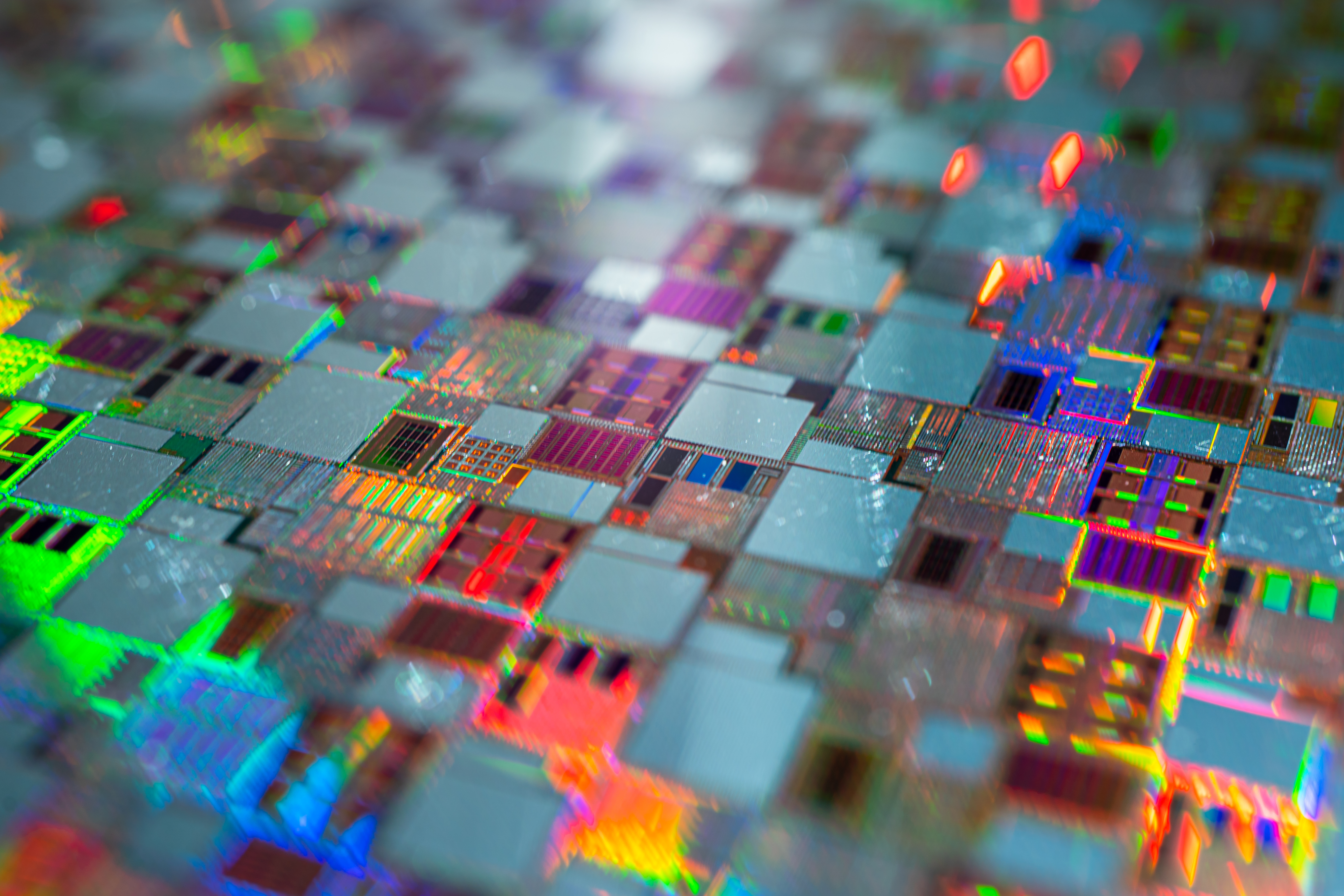

「FPGA」とは、Field Programmable Gate Arrayの頭文字を取ったもので、現場で回路の書き換えが可能な集積回路を指します。

FPGAはプログラム可能で柔軟性が高く、高速なデータ処理が可能で、コスト効率が高いなどのメリットがあることから、日本国内でもデジタル化の進展とともに重要性が高まっています。

本コラムでは、FPGAの基本的な概要やメリット、ほかの集積回路との比較についてご紹介いたします。

FPGAとは

FPGA(Field Programmable Gate Array)とは、購入者や設計者が構成を設定できる集積回路のことで、「現場で回路の書き換えが可能な集積回路」として知られています。あらかじめ複数の回路が用意されており、用途やニーズに合わせて組み合わせを自由に変えることができます。

ユーザーやエンジニアが製品購入後にプログラミングを行い、仕様変更やカスタマイズが可能な点が大きな特徴です。この変更は何度でも繰り返し行えるため、新製品の開発やプロトタイピング、AI技術の進化など、多岐にわたる分野で活用されています。

デジタル化が進む現代において、FPGAはその柔軟性と効率性から、半導体市場において急速に重要性を増しています。

FPGAのメリット

FPGAには、主に次の4つのメリットがあります。

コストを削減できる

FPGAの最大のメリットはコスト削減です。従来の専用LSI(Large Scale Integration)と比較して製造コストが低く、少量生産に適しています。また、FPGAは再プログラミングが可能であるため、一度の設計で複数のプロジェクトや製品に対応でき、長期的なコスト削減にもつながります。

このため、専用LSIを購入するよりも安価で、かつ、開発期間の短縮が可能です。特に開発初期段階でのプロトタイピングや少量生産が求められる場面で、コスト削減に大きく貢献します。

中小企業やスタートアップ企業にとっては、初期投資を抑えながらも柔軟な製品開発が可能になるでしょう。

柔軟性が高い

FPGAは、設計者が現場で論理回路の構成をプログラムできます。このため、製品の開発やプロトタイピングの過程での仕様の変更やカスタマイズが容易です。

また、FPGAは再プログラミングが可能であるため、多様な用途に対応できることも大きなメリットです。

このような高い自由度(柔軟性)を活用すれば、システムを自社開発することも、他社のプログラムと組み合わせることも可能です。

また、FPGAの柔軟性は、製品のライフサイクルにおいても大きなメリットを提供します。

プログラムの書き換えが可能なため、市場の変化や顧客の要望に応じて製品の機能を迅速にアップデートすることもできます。このため、長期的な製品の利用や改良が可能になります。

また、複数の機能を一つのFPGAに統合することが可能なため、製品の小型化や複雑なシステムの簡素化にも寄与します。

こうした高い柔軟性は、製造業における製品の多様化やカスタマイズニーズに応えるための重要な要素だといえるでしょう。

演算性能が高い

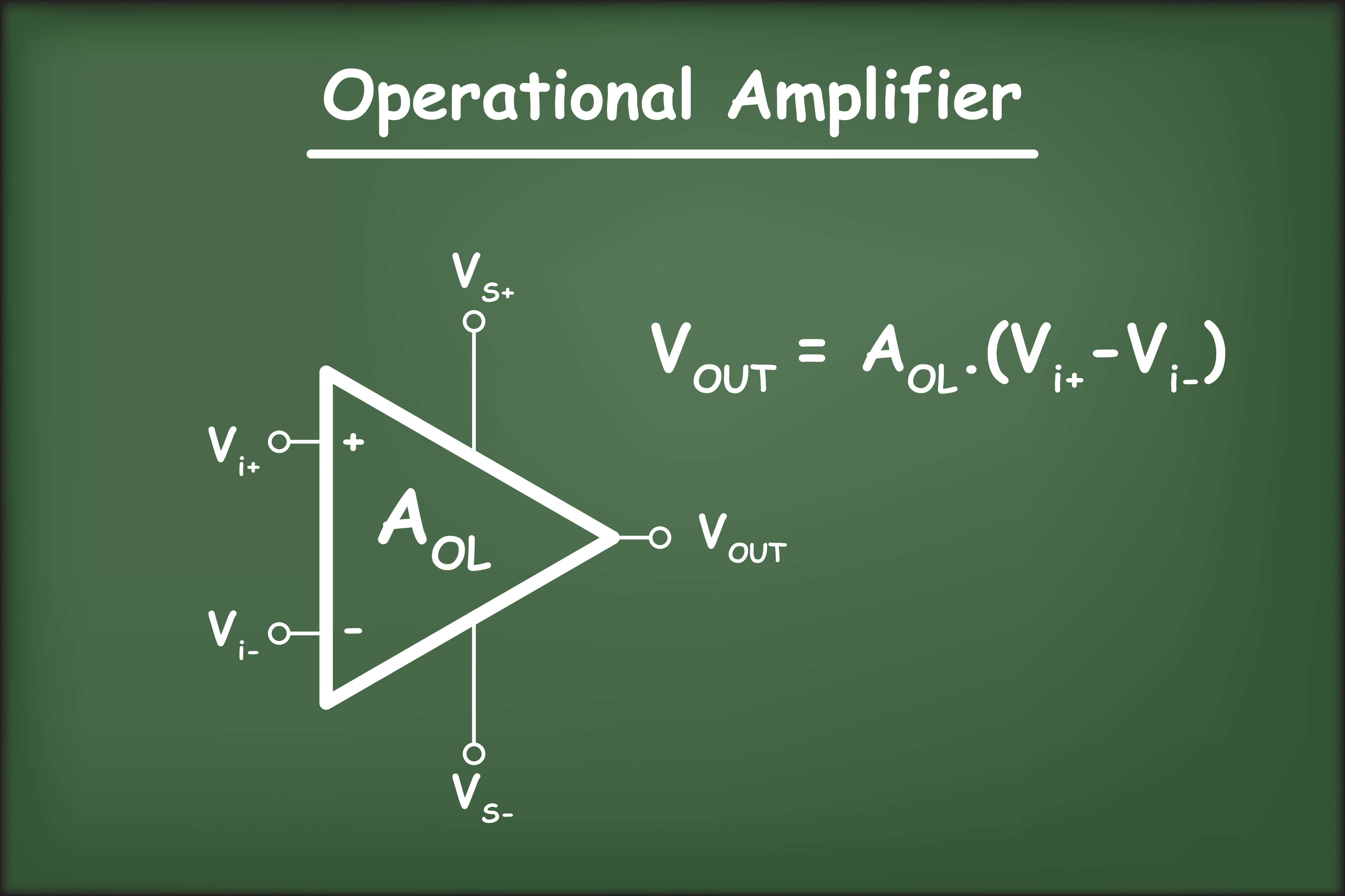

FPGAは高い演算性能を持っており、データ処理の速度と効率において優れた性能を発揮します。

並列処理能力に優れているため、大量のデータを高速に処理することが可能です。

これが、画像処理やデータ分析、通信システムなど、高速なデータ処理が求められる分野での利用が増えている理由です。

また、FPGAは特定の処理に特化させることができるため、効率的な処理が可能となり、全体的なシステムのパフォーマンス向上に寄与します。

消費電力量が比較的少ない

FPGAは高い効率性を持ち、必要な処理だけをプログラミングできるため、無駄なコアや回路を減らし、少ない消費電力で運用できます。たとえば、同等の処理を行うCPUやGPUと比較すると、消費電力が少ない傾向にあります。これは、エネルギー効率が重視される現代の製品設計において大きなメリットです。

低消費電力は、特にバッテリー駆動のポータブルデバイスや、エネルギー消費を抑える必要がある大規模システムにおいて重要です。

また、FPGAを使用することで、エネルギーコストの削減と環境への影響を低減することも可能です。

FPGAとCPU、CPLD、GPU、ASICの違い

FPGAとほかの集積回路では、何が違うのでしょうか?

それぞれの特徴と、FPGAとの違いをご紹介します。

CPUとの違い

CPU(Central Processing Unit)は、コンピュータの「脳」ともいえる主要な処理装置で、プログラムの命令を解釈し、実行します。一般的なパソコンやサーバーなどに広く使用されており、多目的な計算処理に適しています。

CPUは汎用性が高く、さまざまなタスクに対応できますが、その構造上、特定の処理に特化することは難しいです。複雑なアルゴリズムやデータ集約型のタスクには適していますが、特定の処理を高速化するためのカスタマイズは行えません。

FPGAはCPUと比べて柔軟性が高く、カスタマイズ性があり、高速処理が可能で、電力消費と発熱を低く抑えられます。

CPLDとの違い

CPLD(Complex Programmable Logic Device)は、プログラム可能な論理デバイスの一種で、FPGAよりも小規模な論理回路に適しています。その構造がシンプルであるため、高速な動作が可能で、比較的単純な論理処理や制御タスクに使用されます。

しかし、FPGAに比べて論理素子の数が少ないため、複雑な処理や大規模なデータ処理には向いていません。

CPLDは、小規模な制御システムや簡単なデータ処理に適しており、コストとスペースの制約がある場合に有効です。

GPUとの違い

GPU(Graphics Processing Unit)は、もともとはグラフィックス処理に特化したプロセッサですが、現在ではその高い並列処理能力を活かして、データ分析や機械学習などの分野でも使用されています。

並列処理に優れており、大量のデータを同時に処理する能力があります。このため、ビデオゲーム、画像処理、ディープラーニングなどの分野で広く利用されています。

GPUは特定の処理に最適化されており、柔軟性が低いですが、FPGAは柔軟性が高いのが特徴です。

また、GPUは高性能な分、電力を多く消費しますが、FPGAは消費電力が少ないです。

ASICとの違い

FPGAはしばしばASIC(Application Specific Integrated Circuit)と比較されます。ASICは特定のタスクやアプリケーションに特化した集積回路で、一度設計されると仕様変更ができません。

高い効率性と少ない消費電力を実現していますが、柔軟性に欠け、設計変更が必要な場合は新たに開発する必要があります。

これに対してFPGAは、仕様変更が容易で、プロトタイピングや少量生産に適しています。

ASICは量産に向いており、FPGAと組み合わせて使うことが一般的です。

たとえば、プロトタイピングの段階ではFPGAを使用し、実際の生産ラインではASICを使用するといった方法があります。

まとめ

FPGAの概要やメリット、ほかの集積回路との違いについて解説しました。

これらの特性を理解し、適切に活用することで、製造業における効率的な製品開発やシステム構築が可能になります。

FPGAはデジタル化時代において、その柔軟性とコスト効率の高さから、多くの分野で重要な役割を果たしています。新製品の開発やAI技術の進化において、FPGAの活用は今後もさらに拡大していくことでしょう。